Das Prinzip des Nicht-Gewussten

Inmitten der Re-analysen, Strukturfunktionen, Deiktika bisweilen, aufgeschlüsselt in temporale, lokale, weitergeführt. Sitze, schreibe, Stromflusseinwärts, nicht selten Flow. Flow muss gut sein, so stellt man sich vor, wenn man gerade nicht drin steckt. Völlig störungs- und ablenkungsfreies Aufgehen in einer Tätigkeit. Flow ist häufig da, ich brauch das, werd’ noch süchtig am Ende. Flow ist ein Vampir. Vermutlich fast so ein brutaler, wie die Prokrastination. Up and down. Up and up. Down and… wenigtens das sparen wir uns lieber mal. Vergleichweise unvergleichbar. Sehe immer mehr Schwächen. Der Assoziationsapparat entfaltet seine menschenmögliche Gewalt über all das Nicht-Gewusste.

Das Prinzip des Nicht-Gewussten ist einfach. Ein Narr, Verzeihung, ein Trottel, wer den Spruch “ich weiß, dass ich nichts weiß” für einen Ausspruch der Bescheidenheit hält (ein Ausdruck ist er ohnehin allemal nicht).

Weiß ich nichts. Weiß ich alles. Denn das, was ich potentiell wissen könnte ist gering.

Weiß ich etwas mehr, entfächert sich wie eine Aktivierung ohne mögliche Ausbreitung, all das Neue, das nicht bekannt ist. Es ist wie in einem Raum zu sitzen. Wenn das alles ist, was ich je gesehen habe, dann kenne ich die ganze Welt. Sobald ich den Garten betrete, erkenne ich, dass es Dinge gibt, die ich bisher nicht gesehen habe. Oder erst den Weg neben dem Haus? Die Stadt? Das Wohnzimmer des Nachbarn? Einen Rave? Ein Concerto Grosso? Ein Kammerstück, halb versteckt und dafür mit hoch musikalisch vorgebildetem Publikum, die den Aufführenden einen technischen nicht aber einen Verständnispatzer verzeihen? Das nächte Tool, um mein Leben noch effizienter zu gestalten?

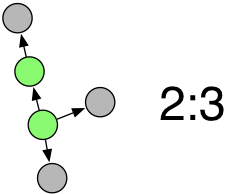

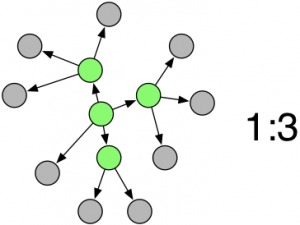

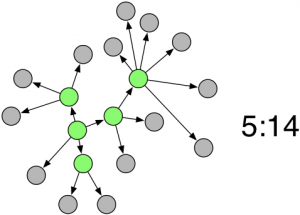

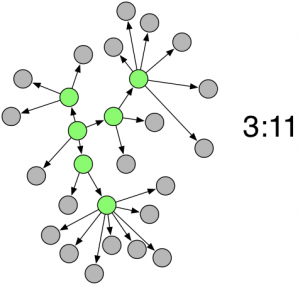

Weiß ich etwas mehr, steigt die Zahl der Dinge, die ich bewusst noch nicht wissen kann um weitere Knoten.

Und sobald ich einen davon aufdecke, ergeben sich fünf oder zehn oder zwanzig neue, von denen ich widerum nichts weiß. Ich werde nicht auf eine Art und Weise glücklich. Vermutlich auf hunderte. Es macht keinen Sinn, einer Weise davon ideell den Vorzug zu geben.

Es sei denn, das entspannt mein Leben. Das geschieht aber nur so lange, wie diese Weise mich glücklich macht. Warum bin ich also ein glücklicher Mensch? Weil ich offen geblieben bin? Oder trotz der Offenheit? Kann mir keiner sagen. Ich mir schon gleich dreimal nicht. Dreimal. Das klingt wenig. Die alte Schachmetapher mit den Samenkörnern, den Feldern und dem König. Die Parabel.

Wie winzig ist doch all das Exponentielle:

Die Welt rückt nicht näher zusammen. Sie rückt, wie das Universum auch, auseinander. Weil mehr zugänglich wird. Die Anzahl gleichzeitig verarbeitbarer Ereignisse muss exponentiell wachsen, wenn die Inputkanäle linear mehr Material liefern. Welche Evolution kann da mithalten? Ein ganz normaler Siebtklässler muss heute mal eben zwischen der Deutsch- und Geschichtsstunde etwas verstehen, wofür man vor 100 Jahren noch den Nobelpreis erhielt.